![]()

![]()

![]()

梁両端に等曲げモーメントを受けるH型断面材の横座屈荷重を求め、曲げモーメントにより圧縮力を受けるフランジが横方向に座屈変形を起こすことを理解する。

![]()

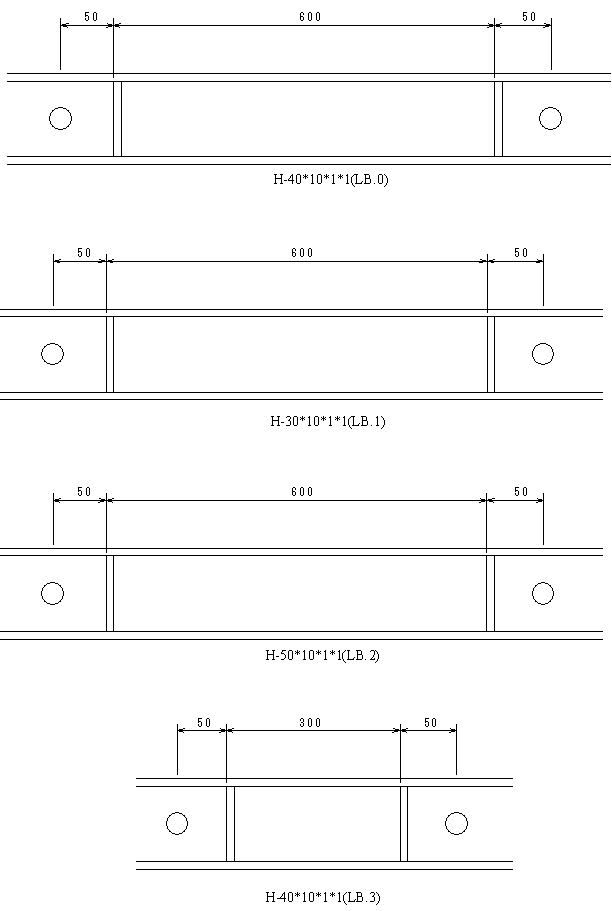

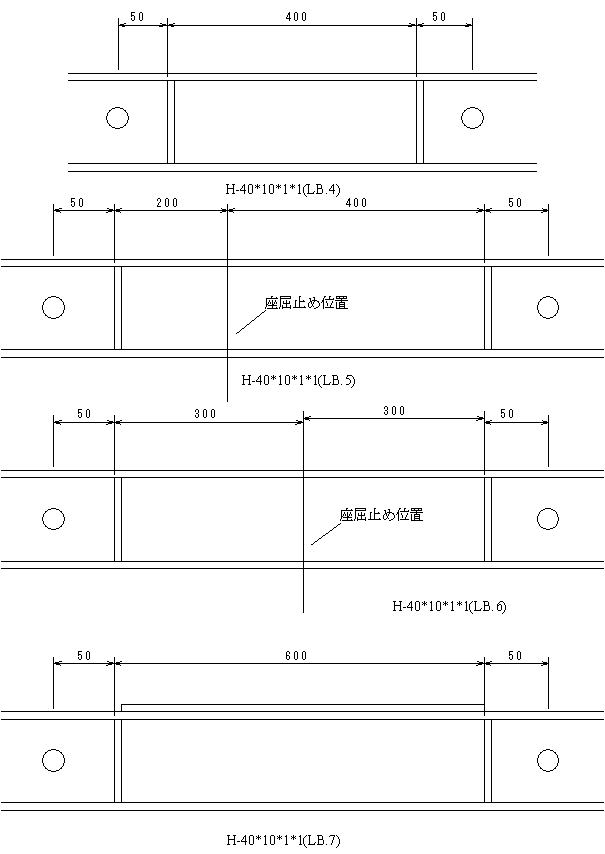

試験体の両端の孔にはかりを吊り下げて、両端のはかりの目盛が同じ値で増加するように下方向に引っ張る。試験体の真上から横座屈現象を観察し、下フランジが横方向に出始めた点での荷重を横座屈荷重とする。図3.1には横座屈試験体の種類を示す。

図3.1 横座屈試験体

実験結果を表3.1に示す。標準試験体(LB.0)の横座屈荷重との割合も併せて載せている。

表3.1 実験結果

|

試験体 |

横座屈荷重 Pcr(N) |

Pcr/Pc0 |

梁成の比 H/600 |

|

LB.0 (H-40×10,600) |

8.8 |

1.0 |

1.0 |

|

LB.1 (H-30×10,600) |

7.4 |

0.8 |

0.75 |

|

LB.2 (H-50×10,600) |

12.0 |

1.4 |

1.25 |

|

LB.3 (H-40×10,300) |

38.2 |

4.3 |

1.0 |

|

LB.4 (H-40×10,400) |

12.3 |

1.4 |

1.0 |

|

LB.5 (H-40×10,400+200) |

19.2 |

2.2 |

1.0 |

|

LB.6 (H-40×10,300+300) |

18.6 |

2.1 |

1.0 |

|

LB.7 (H-40×10,600) |

48.8 |

5.5 |

1.0 |

梁成を変化させたLB.0、LB.1、LB.2の試験体の横座屈荷重は梁成に比例して増大している。今回のような細い試験体の横座屈荷重は圧縮側フランジの外方向への曲げ座屈が卓越すると考えられる。横座屈補剛間距離を変化させたLB.0、LB.3、LB.4の横座屈荷重は補剛間距離の増大に伴い、減少することが分かった。中間部分に座屈補剛を設けたLB.5、LB.6の試験体は、座屈補剛を設けることにより横座屈耐力を上昇させることが証明された。補剛板を取り付けたフランジが圧縮となるLB.7においては、LB.0に比べて5倍以上の荷重をかけたが座屈せず、破壊しそうになったため荷重を加えるのを途中で止めた。

![]()

材中央に集中荷重が作用する単純梁の実験により、フランジ局部座屈荷重及び、ウェブ局部座屈荷重を求め、局部座屈現象を確認する。

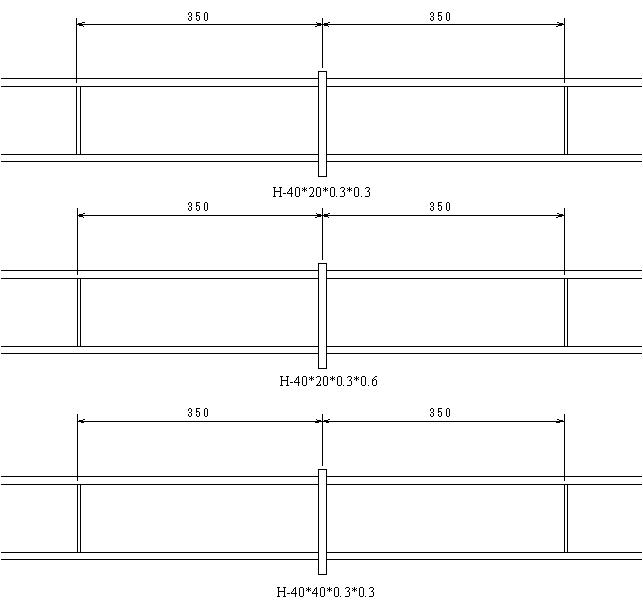

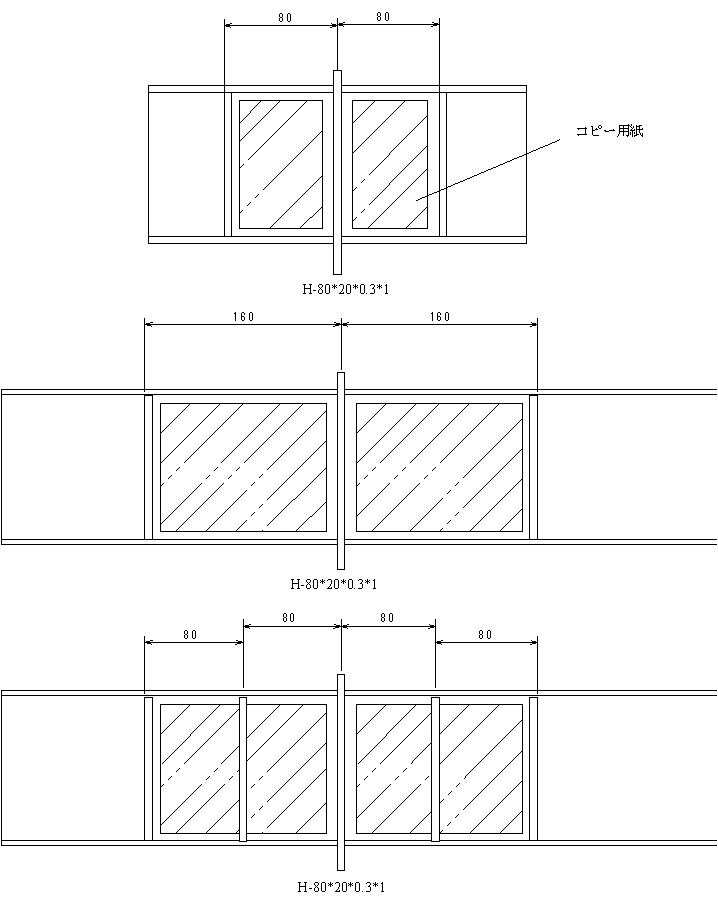

ブックエンドに試験体を固定し、座屈止めをセロテープで固定する。スチフナの載荷孔にバネばかりのフックをかけて下方に引っ張り、座屈現象を観察する。図3.2にはフランジ局部座屈試験体、図3.3にはウェブ局部座屈試験体を示す。

図3.2 フランジ局部座屈試験体

図3.3 ウェブ局部座屈試験体

表3.2にはフランジ局部座屈実験結果を、表3.3にはウェブ局部座屈実験結果を示す。

表3.2 フランジ局部座屈実験結果

|

試験体 |

幅厚比 Bt=b/t |

断面係数 Z(mm3) |

局部座屈荷重 Pcr(N) |

最大曲げモーメント M=PL/4(N・mm) |

|||

|

FB.0 |

33 |

310 |

4.9 |

860 |

|||

|

FB.1 |

17 |

540 |

11.8 |

2065 |

|||

|

FB.2 |

67 |

550 |

2.9 |

510 |

|||

|

試験体 |

局部座屈応力度 σcr=M/Z(N/mm3) |

σcr/σcr0 |

(bt0/bt)2 |

||||

|

FB.0 |

2.77 |

1.0 |

1.0 |

||||

|

FB.1 |

3.82 |

1.38 |

4.0 |

||||

|

FB.2 |

0.93 |

0.34 |

0.25 |

||||

表3.3 ウェブ局部座屈実験結果

|

試験体 |

局部座屈荷重 Pcr(N) |

Pcr/Pcr0 |

|

WB.0 |

Pcr0=54.9 |

1.0 |

|

WB.1 |

40.2 |

0.7 |

|

WB.2 |

52.4 |

0.95 |

フランジ局部座屈の考察

荷重が増加していくと、曲げモーメントが大きい梁中央部の上フランジに局部座屈が起こり、幅厚比が小さくなると局部座屈応力度は大きくなる。FB.0とFB.2を比較すると局部座屈応力度は、フランジ幅厚比の2乗にほぼ反比例する。

ウェブ局部座屈の考察

荷重が増加していくと、ウェブにせん断座屈波形が現れた。座屈波形はフランジとスチフナで囲まれた方形の対角線に平行に現れた。WB.1はWB.0に比べて局部座屈荷重は低いがWB.0とWB.2の座屈荷重はほぼ等しい値になった。これはWB.1をスチフナで捕剛したことにより、せん断座屈波形が同一になったためと考えられる。